今回は、一級建築士の製図試験で気になることのひとつ

「基礎形式ってどうすればいいの?…べた基礎?布基礎?独立基礎?」

ってことで、簡単に検証してみます。

建物規模は令和元年度試験の「美術館」で設定された地上3階で考えます。

・荷重設定

実際はちゃんと荷重設定を行って求めていきますが、ざっくり検討のため各階の平米重量(単位面積当たりの重量W=N/A[kN/㎡])を設定下記のように設定します。

柱スパンを7m×7mとして考えると、柱負担面積は、

7×7=49㎡

となります。

よって、各階重量及びは下記の通りで求めることができます。

<補足>

一般的に、RC造の一般階の平米重量は12~15kN/㎡と言われていますので、2、3階は13kN/㎡として設定。

R階は陸屋根で何も載せない場合で8kN/㎡程度ですが設備機器や屋上緑化することを考慮して10kN/㎡として設定。

一階は、耐圧版の範囲範囲や基礎梁せいなどにもよりますが、大体16~20kN/㎡程度が多いので18kN/㎡にて設定。

上記より、N=2646kNが支点反力(長期)となります。

・基礎断面積の算定

それに対して、地盤の許容地耐力によって基礎の必要な断面積(A[㎡])を求めます。

製図試験でいつも書かれている「良好な地盤」の場合、N値や地盤の種類(砂質土、粘性土)によって異なりますが、ここでは建築基準法施行令第93条の「密実な砂質地盤:長期許容地耐力 lqa=200kN/㎡」(N値50程度)を想定します。

ここから、各基礎形式の場合について検討していきます。

(※独立基礎、布基礎、べた基礎については、「基礎構造のイロハ」を見てくださいネ!!)

①独立基礎とした場合

独立フーチング断面積をAとすると、

W[kN/㎡]=ΣN/A

で単位面積当たりの応力度を求めることができます。このWと地盤の長期許容地耐力 lqa=200kN/㎡を比較してW<lqaであればOKとなります。

が、ここでは逆算して、ΣN/lqa=必要な独立フーチング断面積を算出します。

必要断面積=ΣN/lqa=2646kN/200kN/㎡=13.23㎡

独立フーチング断面積を正方形で計画すると想定すると、

√13.23≒3.64m

であることから、3.7mx3.7mのフーチング断面が必要であること分かります。

で、元々の柱スパン設定が7mx7mなので、独立基礎で計画すると隣同士の独立フーチングが重なってしまいます(笑)

なので、独立フーチング基礎は計画には向かなそうです。

②布基礎とした場合

布基礎の場合、独立基礎と同様に必要な布基礎を求めていきます。

必要な布基礎断面積は、独立基礎で求めた13.23㎡です。

布基礎では、下図の赤い範囲が柱1本の負担する布基礎範囲となります。

略算的には、必要な布基礎断面積Aに負担する布基礎の長さ(7+7=14m)を割ると必要な布幅を求めることができます。

よって、

必要な布幅=13.23㎡/14=0.94m

と求めることができます。実際は、X方向とY方向の重なる部分があります。そのため、布幅=1.2mとして設定します。

その場合の布基礎断面積Aは、

A=1.2m×7m+1.2m×(7m-1.2m)=15.36㎡

となりますので、13.23㎡よりも大きいのでOKです。

実際、単位面積当たりの応力度を求めると、

W=2646kN/15.36㎡=172.3kN/㎡<lqa=200kN/㎡

なので、地盤の長期許容地耐力以下であることが確認できます。

よって、布幅1.2mの布基礎で計画することは良さそうですね。

③べた基礎の場合

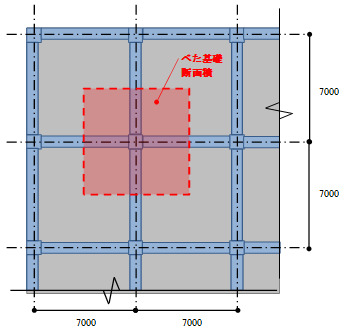

べた基礎の場合、床下の全範囲が耐圧版で計画されるため、下図の赤い範囲が柱1本の負担するべた基礎範囲となります。

べた基礎断面積=7mx7m=49㎡であることから、

W=2646kN/49㎡=54kN/㎡<lqa=200kN/㎡

と地盤の長期許容地耐力以下にはなりますが、かなり余裕があります。

以上より、独立基礎、布基礎、べた基礎の場合の比較検証をしてみましたが、地上3階のRC造規模、7mx7mスパン、良好な地盤においては布基礎が一番経済的なのかなと思います。

ただ、地下水位や水回り下部でピットを計画する場合ではべた基礎を計画する必要もあります。

また、基準階タイプで7階建ての場合では、建物重量が重くなる(柱軸力(支点反力)が大きくなる)ので、べた基礎の方がいいかもしれません。

※あくまで色々仮定した中での検証なので、これが絶対という事ではありません!

通っている資格学校によっては、独立基礎やべた基礎で教えているところもありますが、間違いということはありません。例えば、地盤の許容地耐力がもっと大きければ、独立基礎でも十分計画することは可能ですので…